La confessione sacramentale (Studio sul sacramento)

Padre Raimondo Marchioro

Cerca nella documentazione. Scegli una categoria e compila la form cliccando sul pulsante Cerca.

Leggi la Bibbia. Scegli un versetto utilizzando la form qui sotto.

INTRODUZIONE

Lasciamo ai competenti l'esame dei fenomeni socio-culturali

odierni e la conseguente formulazione di previsioni, del resto

facili, del rapido progredire della crisi dei valori di questa

società di fine millennio.

Osservando il nostro mondo

cristiano non possiamo non costatare una corsa sfrenata all'edonismo,

alla soddisfazione di ogni desiderio senza alcun discernimento e

valutazione dei limiti stabiliti da Dio all'uomo, senza alcun senso

di giustizia nei riguardi delle ansie e delle sofferenze dei

fratelli. Tutto ciò ha creato il radicale rovesciamento degli

atteggiamenti individuali e sociali nei singoli e nelle istituzioni,

prima fra tutte nella famiglia. Si nota così un pauroso

diffondersi del paganesimo e una lenta, ma costante caduta del vero

senso cristiano del peccato.

Si è arrivati a tale

situazione perché con sconcertante superficialità si

presta troppo facilmente ascolto ai mezzi di comunicazione e ai miti

della cultura, sia ecclesiastica che laicale che stanno mutando

lentamente gli eterni orizzonti di giustizia e di carità e i

valori fondamentali della vita dell'uomo.

In questo ambiente, troppo umano e poco spirituale, non fa meraviglia se, come molti altri elementi religiosi, anche il sacramento della confessione, che si fonda unicamente nel soprannaturale, è entrato in crisi e le lunghe file di fedeli che un tempo affollavano i confessionali, ora si assottigliano a vista d'occhio.

Riflettendo sulla mia lunga

esperienza di confessore e di studioso per tanti anni nella

Congregazione dei Sacramenti, ho ritenuto doveroso "portare la

mia goccia al mare", offrendo il mio contributo ai fedeli e ai

sacerdoti confessori per mettere in evidenza la bellezza e la

grandezza di questo sacramento e per collocarlo nel valore che Cristo

gli ha dato nella vita della Chiesa, essendo un prezioso strumento di

progresso spirituale sulla via della santità.

E' un grande

male sottovalutare questo canale di grazia, perché la sua

mancanza fa intiepidire l'amore verso Dio e il prossimo, facendo

aumentare nell'individuo l'egoismo, l'edonismo, il neo-paganesimo.

Ho

diviso il lavoro in due parti: la prima è riservata ai

penitenti, i quali hanno a portata di mano tutti gli elementi

richiesti per fare una buona confessione; la seconda è utile

per i sacerdoti confessori, i quali trovano in forma sintetica tutti

quegli insegnamenti richiesti per amministrare adeguatamente il

Sacramento della Penitenza.

Nella prima parte viene spiegato il significato della confessione,

mettendo in luce la sua sacramentalità e ricordandone il fine:

cancellare il peccato e donare o aumentare la grazia santificante.

Viene provata l'istituzione divina del sacramento, consegnato alla

Chiesa, che, con una certa severità, l'ha donato ai fedeli,

nei primi tempi, e tracciato la sua evoluzione lungo i secoli.

Sono

presentate le tre attuali forme di celebrazioni liturgiche,

insegnando sempre ai fedeli gli elementi necessari per fare una buona

confessione. E' inoltre studiata nei particolari, per la sua capitale

importanza, l'accusa dei peccati e l'assoluzione sacramentale.

Nella

seconda parte viene trattato tutto ciò che riguarda il

sacerdote confessore, la giurisdizione richiesta e i suoi doveri

verso i penitenti.

Poiché questa attività pastorale

è piuttosto complessa e delicata, vengono proposte delle linee

di comportamento verso alcune categorie particolari di penitenti, che

richiedono un trattamento speciale, e si stabiliscono le norme per

impartire l'assoluzione. Si considerano, infine, i rapporti tra la

Confessione e la S. Comunione. Si conclude la fatica con le

indulgenze, che servono per espiare i peccati, già perdonati

nel sacramento.

Questo volumetto è destinato a tutti i

fedeli cristiani che desiderano prepararsi bene a ricevere con

efficacia il sacramento della confessione e a tutti i sacerdoti

confessori che vogliono amministrare dignitosamente tale sacramento:

essi, infatti, in queste pagine troveranno, in sintesi, le norme

teologiche e giuridiche richieste per compiere con la debita

diligenza il proprio dovere di ministri di Dio.

E' un libretto che

presento senza pretese: volutamente ho scelto uno stile scarno,

semplice, accessibile a tutti, che mira solo all'essenzialità.

Voglio

augurarmi che questo mio modesto lavoro possa aiutare i penitenti e i

confessori a comprendere meglio e ad apprezzare di più il

sacramento del perdono, che, utilizzato con maggior frequenza ed

efficacia, possa servire a camminare più speditamente sulla

via della perfezione e della santità.

Anch'io ho portato il

mio piccolo contributo per rialzare le sorti di questo valido

strumento di grazia, perché possa prendere il posto che gli

spetta nella vita della Chiesa, che sta preparandosi al grande

Giubileo del 2000.

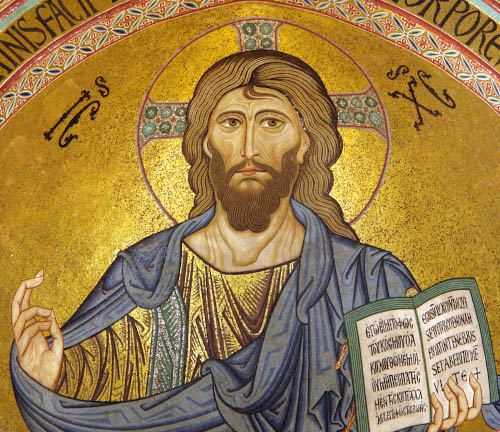

1) Che cos'è la Confessione Sacramentale

La Confessione Sacramentale (si chiama anche penitenza o

riconciliazione o, semplicemente, confessione) è un vero e

proprio sacramento istituito da Gesù Cristo, per mezzo del

quale, a debite condizioni, vengono rimessi i peccati commessi dopo

il Battesimo (Cfr. C.C.C. 1420-1498).

Per Confessione Sacramentale non si deve intendere qualsiasi

confessione o colloquio avuto con qualcuno, magari psicologo, o la

rivelazione dei propri segreti o problemi manifestati a qualche

amico, anche sacerdote, ma la vera accusa dei propri peccati, fatta

al sacerdote confessore con l'intenzione di ricevere da lui

l'assoluzione sacramentale al fine di ottenere il perdono di Dio.

La confessione è un sacramento, Cioè un canale di

grazia e, per la sua entità e per il suo significato, si può

definire anche con altri nomi:

sacramento della conversione, perché ogni

confessione deve essere una vera conversione;

sacramento della

penitenza, perché la penitenza è un elemento

necessario per fare una buona confessione e quindi operare in sé

una vera conversione;

sacramento della confessione,

perché il penitente deve manifestare al sacerdote confessore i

propri peccati, e anche perché una "confessione" è

un riconoscimento di essere peccatori e quindi si avverte il bisogno

di chiedere misericordia al Signore;

sacramento del perdono,

perché attraverso l'assoluzione del sacerdote Dio concede al

penitente il perdono dei peccati;

sacramento della

riconciliazione, perché in questo sacramento avviene la

riconciliazione del peccatore con Dio (2 Coro 5, 20), (Cfr. C.C.c.

1423-1424).

Le condizioni indispensabili, richieste per ottenere la remissione

dei peccati, commessi dopo il Battesimo, sono: il pentimento dei

peccati, il fermo proposito di evitarli in avvenire, la debita accusa

fatta al sacerdote confessore e l'accettazione della penitenza da lui

imposta con la sua assoluzione sacramentale.

Nel sacramento della confessione vengono rimessi i peccati

commessi dopo il Battesimo, quelli invece commessi prima vengono

cancellati dal sacramento del Battesimo. Se però il Battesimo

di un adulto è stato ricevuto senza le debite disposizioni

(fede, pentimento e proposito), i peccati commessi prima verranno

rimessi quando sarà rimosso l'ostacolo e cioè quando

subentreranno le debite disposizioni.

Tali peccati poi non saranno

materia di accusa nella Confessione Sacramentale.

2) Il Sacramento della Confessione

1) La nozione di sacramento

Il sacramento è

un segno (cosa-azione) sensibile che, per istituzione di Gesù

Cristo, ha la virtù di significare e di produrre la grazia

santificante. Il concetto di sacramento comprende quattro elementi:

1

- un segno esterno che si possa percepire con i sensi;

2 -

l'istituzione da parte di Gesù Cristo;

3 - questo segno

sensibile significa la grazia santificante;

4 - questo segno

sensibile, naturale è efficace e produce un effetto

soprannaturale, cioè la grazia santificante.

La confessione

o penitenza è un vero e proprio sacramento distinto dal

Battesimo (Cfr. Conc. Trid.: OS. 1701 e 1702).

2) II segno sensibile del sacramento della confessione

Per

formare il sacramento della confessione (e così per tutti gli

altri) si richiedono tre elementi, che il vecchio, ma sempre valido,

catechismo di S. Pio X chiama: materia, forma e ministro.

1 - La

materia, cioè una cosa sensibile, ma solamente quella

stabilita, per es. acqua naturale, olio, pane e vino; non qualsiasi

azione sensibile, ma solo quella determinata.

La materia della

confessione si ha negli atti del penitente: dolore, proponimento,

accusa dei peccati e accettazione della penitenza; questi vengono

detti dai teologi, seguaci di S. Tommaso, quasi materia, poiché

in essi manca una sostanza corporea (Cfr. Conc. Trid.: OS. 914;

C.c.c. 1450-1460).

2 - La forma, cioè la pronuncia di

alcune parole, stabilite da Cristo direttamente o dalla Chiesa,

parole che, unite alla materia, formano un unico segno

sacramentale.

La forma essenziale della Confessione si ha nelle

parole dell' assoluzione sacramentale "lo ti assolvo dai tuoi

peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo".

3

- Il ministro è il sacerdote confessore, che assolve a nome di

Cristo e della Chiesa, fornito anche della debita giurisdizione, a

norma dei canoni 969, par. I e 2 e 967, par. 2.

Perché il

sacramento sia valido, nel ministro non si richiede né lo

stato di grazia né la fede, ma è sufficiente che compia

il rito nella forma prescritta e che abbia l'intenzione di fare ciò

che intende la Chiesa.

3) La confessione è un sacramento dei morti

I

sacramenti si dividono in sacramenti dei morti e sacramenti dei vivi.

I sacramenti dei morti sono il Battesimo e la Penitenza.

I

sacramenti dei vivi sono la Cresima, l'Eucaristia, l'Unzione degli

infermi, l'Ordine e il Matrimonio.

Si chiamano sacramenti dei

morti, perché coloro che li ricevono, benché vivi

fisicamente, sono generalmente morti alla vita soprannaturale per il

peccato mortale. Questi sacramenti cancellano il peccato e

conferiscono la grazia santificante (Grazia prima), che è la

vita dell'anima.

Si chiamano sacramenti dei vivi, perché chi li riceve deve

essere già vivo alla grazia e non in peccato mortale. In caso

eccezionale anche i sacramenti dei vivi possono concedere la grazia

prima, quando per es. uno riceve un sacramento dei vivi e dimentica

di aver commesso un peccato mortale del quale ha un pentimento

generale, questo gli cancella il peccato e gli conferisce la grazia

prima.

Si deve ancora ricordare che chi riceve un sacramento dei

vivi, sapendo di non essere in grazia di Dio, commette un grave

peccato di sacrilegio.

4) Efficacia del sacramento della Confessione

La

Confessione e tutti gli altri sacramenti, per volere di Gesù

Cristo, oltre che significare la grazia, la producono e la concedono

a coloro che li ricevono senza porre impedimenti, fra i quali il più

importante, dal punto di vista soggettivo, è il rifiuto del

sacramento, cioè avere la volontà di non riceverlo.

Nel

sacramento della Confessione, e in tutti gli altri, esiste un

impedimento quando manca o è gravemente difettoso, qualche

elemento essenziale nelle parti che costituiscono il sacramento e

cioè nella materia (per la Confessione: quasi-materia) nella

forma e nel ministro.

I sacramenti sono vere cause efficienti

della grazia anche se sono cause strumentali: essi operano in forza

dell'oggettivo compimento del rito sacramentale per propria ed intima

efficacia, ricevuta da Gesù Cristo ("ex opere operato").

3) Il Peccato

1) La nozione

Il peccato (c.c.C. 1846-1876) è

un'offesa fatta a Dio, trasgredendo la sua legge.

E' chiaro che

tale offesa è relativa alla conoscenza che ciascuno ha di Dio

e alla maggiore o minore responsabilità del disordine commesso

con la trasgressione della legge. Così, per esempio, diversa è

la gravità dello stesso peccato commesso da un ragazzo o da un

adulto ignorante o da un teologo o da un'anima favorita dalla

grazia.

2) La divisione

I peccati possono

essere distinti secondo il loro oggetto, come si fa per ogni atto

umano: il peccato, infatti, perché sia tale, deve essere un

vero atto umano.

Il peccato può essere originale e attuale.

Il peccato

originale (C.C.c. 385-421) è il peccato commesso da Adamo come

capo di tutta l'umanità, e da lui passa a ciascun uomo, in

quanto figlio suo, e, come tale, lo contrae per generazione naturale.

Il peccato attuale (o personale) è quello che è

commesso volontariamente da chi ha raggiunto l'uso di ragione.

Tale

peccato si può commettere in quattro modi:

1. con i

pensieri;

2. con le parole;

3. con le opere;

4. con le

omissioni; e tutto questo può avvenire contro Dio, contro il

prossimo o contro noi stessi.

Il peccato attuale (o personale) può

essere mortale o veniale

3) Il peccato mortale

Il peccato mortale è

una disubbidienza alla legge di Dio in materia grave, compiuta con

piena avvertenza della mente e deliberato consenso della volontà,

contro la Chiesa, Corpo Mistico di Cristo.

Affinché il

peccato sia mortale è necessario che l'atto compiuto sia

veramente un atto umano, e cioè che proceda dalla libera

volontà dell'uomo, il quale avverta chiaramente la bontà

o la malizia dell'atto.

Solo allora l'uomo diventa responsabile e

autore del suo atto, buono o cattivo, degno di premio o castigo. E'

una grave mancanza di amore di Dio.

4) Requisiti per il peccato mortale

Per

definire un peccato mortale si richiedono tre elementi:

1. la

materia grave, cioè una grave trasgressione della legge;

2.

la piena avvertenza della mente;

3. il deliberato consenso della

volontà.

1 - La materia grave, cioè la trasgressione

grave di una legge divina o umana, ecclesiale o civile. Diciamo qui

di seguito le principali e più comuni trasgressioni gravi di

tali leggi.

- Negare o dubitare dell'esistenza di Dio o di qualche

verità di fede insegnata dalla Chiesa.

- Bestemmiare Dio,

la Madonna o i Santi, proferendo, anche mentalmente, titoli ed

espressioni ingiuriose.

- Non partecipare alla S. Messa alla

domenica o nelle feste di precetto senza alcun motivo grave, ma solo

per pigrizia, negligenza o cattiva volontà.

- Trattare in

modo gravemente offensivo i propri genitori o i propri superiori.

-

Uccidere una persona o ferirla gravemente.

- Procurare

direttamente l'aborto.

- Commettere atti impuri: da soli con la

masturbazione o in compagnia nella fornicazione, nell'adulterio,

nell'omosessualità o in qualsiasi altra specie di impurità.

-

Impedire, in qualsiasi maniera, la concezione, nel compimento

dell'atto coniugale.

- Rubare oggetti o beni altrui di valore

rilevante o sottrarli con l'inganno e il raggiro.

- Defraudare il

fisco per una somma molto consistente.

- Recare un grave danno

fisico o morale ad una persona con la calunnia o con la bugia.

-

Coltivare pensieri e desideri impuri di quanto è proibito dal

sesto comandamento.

- Compiere gravi omissioni nell'adempimento

del proprio dovere.

- Ricevere un sacramento dei vivi (Cresima,

Eucarestia, Unzione degli Infermi, Ordine e Matrimonio) in peccato

mortale.

- Ubriacarsi o drogarsi in forma grave fino a

pregiudicare le facoltà della ragione.

- Tacere in

confessione, per vergogna, qualche peccato grave.

- Causare

scandalo al prossimo con azioni e atteggiamenti di pesante gravità.

2

- La piena avvertenza della mente, ovvero sapere e stimare che quello

che si sta per fare o per omettere è gravemente proibito o

comandato, andare cioè contro la propria coscienza.

3 - Il

deliberato consenso della volontà, cioè il voler fare

od omettere deliberatamente ciò che si sa con chiarezza che è

un male grave, che, oggettivamente, è un peccato mortale.

Per avere un peccato mortale, è necessario che questi tre

elementi esistano simultaneamente in un'azione peccaminosa. Se manca

anche uno solo di questi, o addirittura una parte di uno solo, per

esempio non c'è l'avvertenza, oppure non c'è il pieno

consenso, non abbiamo più il peccato mortale.

5) Effetti del peccato mortale

1 - Il peccato

mortale priva l'anima della grazia santificante, che è la sua

vita. Si chiama mortale perché rompe la relazione vitale con

Dio.

2 - Il peccato mortale separa Dio dall'anima, la quale è

tempio della SS. Trinità, quando è in possesso della

grazia santificante.

3 - Il peccato mortale fa perdere all'anima

tutti i meriti, acquistati in passato, finché viveva in grazia

di Dio: vengono resi inefficaci.

"Tutte le opere giuste da

lui fatte saranno dimenticate..." (Ez. 18,24).

4 - Il peccato

mortale toglie all'anima la capacità di compiere opere

meritorie per il paradiso.

5 - Il peccato mortale rende l'anima

degna dell'inferno: chi muore in peccato mortale va all'inferno per

tutta l'eternità.

Chi, una volta per sempre, ha scelto Dio

come supremo e unico Bene della vita, può rendersi colpevole

di un vero peccato mortale, commettendo un'azione grave,

oggettivamente contraria alla sua legge e, in caso di morte, meritare

l'inferno, perché la sua scelta, per quanto sincera ed

efficace, non può mai essere così radicale e definitiva

da impedire di farne un'altra capace di annullare la precedente.

La

possibilità della perversione - finché si vive - è

pari a quella della conversione, anche se questa rende quella più

difficile, quando è più totale e decisa. Solo dopo la

morte la decisione presa durante la vita sarà irrevocabile.

Il

suddetto pensiero viene confermato dalla Sacra Scrittura del A.T. in

Ezechiele 18,21-28.

6) Come si può riacquistare la grazia santificante perduta con il peccato mortale

La grazia santificante

(con tutto ciò che essa comporta) perduta con il peccato

mortale, si può riacquistare in due maniere:

1 - con una

buona Confessione Sacramentale.

2 - Con un atto di contrizione

perfetta (dolore e proposito), unito al proposito di una sollecita

confessione.

7) Il peccato veniale

Il peccato veniale è

una disubbidienza alla legge divina o umana, ecclesiale o civile in

materia leggera,o anche in materia grave, compiuta però non

con la piena avvertenza della mente o non con il pieno consenso della

volontà.

8) Effetti del peccato veniale

1 - Il peccato

veniale intiepidisce l'amore di Dio. Il peccato veniale, anche se non

toglie la grazia santificante, come il peccato mortale, tuttavia

raffredda l'amicizia che c'è fra noi e Dio.

2 - Il peccato

veniale priva l'anima di molte grazie che avrebbe ricevuto da Dio se

non avesse peccato.

3 - Il peccato veniale dispone, gradatamente,

al peccato mortale.

4 - Il peccato veniale rende l'anima degna di

pene temporali da espiare o in questa vita o nell'altra in

purgatorio.

9) Come si può cancellare il peccato veniale

Il

peccato veniale si può cancellare in varie maniere: con il

pentimento, con le buone opere (preghiere, S. Messe, S. Comunione,

elemosine, opere di misericordia spirituale e corporale, ecc.) anche

senza la Confessione sacramentale, e anche con la Confessione

sacramentale, purché vi siano le disposizioni richieste.

10) Le varie specie di peccati

La prima e

fondamentale divisione che bisogna fare fra i peccati è la

distinzione fra il peccato mortale e il peccato veniale, perché

fra i due c'è una differenza enorme: il primo toglie al

peccatore la grazia santificante, il secondo, invece, no.

Bisogna

inoltre ricordare che, come ci sono peccati veniali più o meno

leggeri, al pari, esistono peccati mortali più o meno gravi e

funesti.

Ecco le principali specie di peccati.

Peccati capitali:

1 - Superbia - E' un'esagerata stima

di sé e delle proprie cose accompagnata da disprezzo verso gli

altri.

2 - Avarizia - E' un desiderio smodato di denaro e di

averi.

3 – Lussuria - E' il disordinato appetito ed uso del

piacere sessuale completo.

4 – Ira - E' un impulso

disordinato a reagire contro qualcuno o qualche cosa che fu occasione

di patimento o contrarietà.

5 – Accidia- E' una

acconsentita svogliatezza nel compimento del proprio dovere.

6 –

Invidia - E' un sentimento di tristezza o dolore del bene del

prossimo, considerato come male proprio.

7 – Gola - E' la

ricerca eccessiva del piacere che si trova nell'uso dei cibi e delle

bevande.

Peccati contro lo Spirito Santo:

1 - Disperazione della

salvezza

2 - Presunzione di salvarsi senza merito

3 - Impugnare

la verità conosciuta

4 - Invidia della grazia altrui

5 -

Ostinazione nei peccati

6 - Impenitenza finale

Peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio:

1

- Omicidio volontario

2 - Peccato impuro contro natura

3 -

Oppressione dei poveri

4 - Defraudare la mercede agli operai

4) La Grazia di Dio

La nozione della grazia in generale

La grazia

di Dio (= beneficio o dono), è un'elargizione concessa da Lui

gratuitamente agli uomini per puro amore. (Cfr. C.C.c. 1987-2029).

La divisione della grazia

Ci sono tre specie

di grazia:

1 - grazia santificante o abituale

2 - grazia

sacramentale

3 - grazia attuale

1) - La grazia santificante o abituale

E' un

dono soprannaturale creato, inerente all'anima nostra, concesso da

Dio agli uomini, per i meriti di Gesù Cristo. Tale dono ci

rende:

I - partecipi della natura divina

II - figli adottivi di

Dio

III - tempio vivo della SS. Trinità

IV - capaci di

compiere opere meritorie per il Paradiso

V - ci dà il

diritto alla vita eterna.

Spiegazione

La grazia santificante o abituale è

un dono creato, un'elargizione che Dio ci ha concesso gratuitamente

senza alcun nostro merito. La natura umana, atteso il progetto di Dio

sull'uomo, ha solo la capacità di ricevere tale dono.

Soprannaturale, cioè che supera tutte le forze della nostra

natura umana. Noi non saremmo mai stati capaci di meritare questo

dono e perciò Dio ce lo ha concesso gratuitamente per puro suo

amore di benevolenza. Se Dio avesse voluto destinare l'uomo al solo

fine naturale, perché vi giungesse non sarebbe stato

necessario un aiuto speciale, straordinario, soprannaturale, perché

a ciò sarebbero state sufficienti le forze naturali. Se Dio

invece avesse voluto destinare l'uomo ad un fine soprannaturale, del

tutto superiore alle sue forze, in questo caso sarebbe stato

assolutamente necessario l'aiuto straordinario soprannaturale di Dio.

Portiamo due esempi.

Io posso esigere che uno, avendo gli occhi

sani, veda le cose che si devono vedere, ma se io esigo che veda i

microbi, che si muovono in una goccia d'acqua, io dovrò dargli

il microscopio. Io posso esigere che uno, in un' ora, faccia a piedi

cinque chilometri di strada, ma se pretendo che in un'ora ne faccia

cento, dovrò dargli un'auto o altro mezzo veloce. Dio,

pertanto, per elevarci allo stato soprannaturale, ci ha dato un mezzo

adeguato, la grazia santificante. Inerente all'anima nostra, cioè

un dono che pervade l'anima, una qualità congiunta alla

sostanza dell'anima,che la trasforma e la eleva in uno stato

nuovo.

La grazia è, per natura sua, permanente nell'anima

(abituale) e sta in noi finché non la perdiamo, commettendo un

peccato mortale. Con la grazia, che si dice santificante, perché

fa santo chi la possiede, vengono all'anima anche le virtù

teologali e cardinali infuse e i doni dello Spirito Santo.

Concesso

agli uomini da Dio per i meriti di Gesù Cristo. Dio avrebbe

potuto darci la grazia direttamente; invece, dopo. il peccato, ha,

voluto concederla per mezzo dei meriti di Gesù Cristo, che

Egli ha acquistato, per tutti gli uomini, durante tutta la sua vita

terrena. Questa grazia viene distribuita alle singole anime

attraverso i sacramenti, secondo le disposizioni di ciascuno.

I - La grazia santificante (abituale) è un dono che

ci rende partecipi della natura divina.

Con la grazia noi

partecipiamo alla vita di Dio. Partecipare alla vita di Dio non

significa essere uguali a Dio, perché Dio è uno solo,

ma significa avere una divina somiglianza, impressa da Dio nell'anima

nostra. La grazia è come una nuova vita innestata nella vita

naturale; questa non è distrutta. né assorbita dalla

grazia. Come l'innesto non cambia la natura della pianta, ma le

comunica una vita nuova e i frutti dei rami superiori innestati sono

frutti della vita nuova aggiunta; quelli dei rami inferiori, invece,

sotto l'innesto sono frutti della vita vecchia.

Ecco perché

l'uomo della grazia è chiamato uomo nuovo, uomo dello spirito,

mentre invece è chiamato uomo vecchio, uomo del senso, quello

che non ebbe la vita della grazia (Cfr. Gv. 15, 1-2 e 4-8)

II - Ci rende figli adottivi di Dio

La grazia

non solo ci rende giusti, santi e perciò amici di Dio, ma

addirittura ci fa diventare suoi figli adottivi, non naturali, perché

solo il Verbo è Figlio naturale del Padre. Adottare significa

assumere gratuitamente quale figlio una persona estranea con il

diritto all'eredità. Per l'adozione si richiedono tre

condizioni:

a) assumere gratuitamente quale figlio una persona;

b) questa persona deve essere estranea, cioè non deve

essere già figlio dell'adottante;

c) l'adottato deve essere

della stessa natura dell'adottante. L'uomo, per esempio, non può

adottare come figlio un cavallo, perché questo non è

della stessa natura dell'uomo e perciò non è capace di

diritti. Nei riguardi di Dio a noi mancava l'identità di

natura per essere assunti come figli adottivi e allora Dio ha

supplito creando il dono della grazia per mezzo del quale noi veniamo

a partecipare della sua stessa vita divina e abbiamo quindi la

possibilità di essere adottati da Lui.

III - Ci rende tempio vivo della SS. Trinità

Dio,

donandoci la grazia, ci ha amato così tanto che ha voluto, non

solo renderci partecipi della sua stessa natura, farci suoi figli

adottivi, ma ha voluto anche prendere la sua dimora nella nostra

anima.

S. Paolo insegna così tale verità: "Non

sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito divino abita in voi?"

(I Coro 3,16). .

Giovanni: "Se uno mi ama osserverà le

mie parole, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e in

lui faremo dimora" (Gv. 14,23).

IV - Ci rende capaci di compiere opere meritorie per il

Paradiso

L'uomo, in grazia di Dio, ha la possibilità

di aumentare il grado di grazia ricevuto dal Creatore mediante le

opere buone. Affinché l'uomo possa meritare l'aumento della

grazia è necessario che sia in possesso della grazia

santificante e che lo sia in vita, perché dopo la morte non

può più meritare; che l'azione che compie sia

moralmente buona (cioè conforme per l'oggetto, l'intenzione,

le circostanze alla legge di Dio), libera (cioè compiuta

liberamente senza alcuna costrizione) e soprannaturale (cioè

compiuta per un motivo soprannaturale).

Con l'aumento dei meriti,

l'uomo aumenta la grazia e la corrispondente gloria celeste.

V - Ci dà il diritto alla vita eterna

Se

moriamo in grazia di Dio abbiamo il diritto alla vita eterna.

Abbiamo

detto che con la grazia Dio ci ha fatto suoi figli adottivi. Il

diritto principale dei figli adottivi è quello dell'eredità

del Padre, e Dio, nostro Padre, ci dà in eredità il suo

regno, se stesso, la vita eterna, il Paradiso.

VI - Come si acquista la grazia santificante

Il

bambino acquista la grazia santificante con il Santo Battesimo.

L'adulto, non battezzato, acquista la grazia santificante oltre che

con il Santo Battesimo, ricevuto con le dovute disposizioni, anche

con la sola intenzione di ricevere il Battesimo, unita al pentimento

(dolore perfetto e proposito) dei propri peccati mortali.

VII - Come si perde la grazia santificante

La

grazia santificante si perde con il peccato mortale.

VIII - Come si riacquista la grazia santificante

La

grazia santificante, perduta con il peccato mortale, si riacquista

oltre che con il sacramento della

Confessione, ricevuto con la

dovuta disposizione, anche con la sola intenzione di accostarsi,

appena possibile, alla Confessione, unita al pentimento (dolore

perfetto e proposito) dei propri peccati mortali.

IX - Necessità della grazia santificante

La

grazia santificante è assolutamente necessaria, al momento

della morte, per conseguire il Paradiso. Inoltre la grazia è

necessaria per poter meritare in ordine alla vita eterna; anche le

opere più ordinarie,

compiute in virtù della grazia,

acquistano meriti per il Paradiso.

2) - La grazia sacramentale

E' quel complesso

di aiuti speciali (grazie attuali)che ciascun sacramento concede al

momento opportuno (oltre alla grazia santificante o al suo

accrescimento), per conseguire il fine proprio per cui ciascun

sacramento è stato istituito.

3) - La grazia attuale

E' un aiuto

soprannaturale e transitorio che Dio ci dà per illuminare la

nostra intelligenza e fortificare la nostra volontà, affinché

possiamo compiere il bene ed evitare il male, compiere cioè

atti soprannaturali. La grazia attuale è assolutamente

necessaria all'uomo per ottenere la giustificazione e la grazia

santificante; è necessaria al fedele cristiano, caduto in

peccato mortale, per convertirsi e riacquistare la grazia

santificante ed è anche necessaria al giusto per ottenere la

perseveranza finale e la salvezza eterna. Con le nostre opere buone e

con la preghiera noi non meritiamo la grazia in senso rigoroso, ma ci

disponiamo, la meritiamo in senso di convenienza in quanto Dio

ascolta chi lo prega, si compiace di chi fa, o vuole fare il bene e

chiede la sua grazia, la perseveranza e la vita eterna.

Distribuzione della grazia

Dio non

distribuisce a tutti gli uomini la grazia nella stessa misura, ma ad

alcuni dà di più, ad altri di meno, secondo un suo

progetto misterioso di amore. Tutto ciò fa parte dei suoi

imperscrutabili disegni divini. Agendo così, Dio non reca

ingiuria ad alcuno, perché dei suoi doni egli può fare

quello che vuole. Questo è certo: Dio concede a tutti la

grazia necessaria, sufficiente, e molto spesso anche sovrabbondante,

perché tutti possano salvarsi.

Se la salvezza dipendesse

solo dalla grazia, tutti gli uomini si salverebbero, ma la salvezza

dipende dalla grazia e dalla libera e generosa corrispondenza

dell'uomo.

La grazia e la libertà

La grazia

rispetta pienamente la libertà umana, alla quale Dio non fa

violenza. Dio vuole la salvezza di tutti, ma esige che tutti si

salvino aderendo in piena libertà al Suo disegno di salvezza;

perciò a tutti propone la via del bene, mediante la grazia, ma

tutti possono anche rifiutarla, e percorrere quella del male, che

conduce alla rovina e alla perdizione.

La grazia e la Confessione

Tutti i sacramenti

producono o aumentano la grazia santificante e ogni sacramento

conferisce pure una grazia specifica o sacramentale, che è un

sicuro aiuto divino per conseguire il fine speciale per cui è

stato istituito ogni sacramento. Inoltre, il diverso grado delle

disposizioni soggetti ve nell'adulto importa anche una misura diversa

di grazia prodotta dal sacramento.

L'effetto principale della

Confessione Sacramentale è la riconciliazione del peccatore

con Dio, che elargisce la remissione dei peccati, mediante

l'infusione della grazia santificante. Questa viene restituita o,

se

non era perduta per il peccato mortale, aumentata.

Con la

colpa è anche rimessa la pena eterna, men tre le pene

temporali non sempre vengono rimesse completamente. Con la grazia

santificante (restituita o aumentata) viene concessa anche la grazia

sacramentale (ci aiuta a produrre veri frutti di penitenza e ad

evitare in avvenire i peccati) e la reviviscenza dei meriti perduti

con il peccato mortale. Il sacramento della confessione produce

inoltre, come effetto secondario, grande pace e serenità della

coscienza e profonda consolazione spirituale.

5) L'istituzione della Confessione Sacramentale

Gesù Cristo istituì il Sacramento della

Penitenza

La Confessione Sacramentale (Sacramento della

Penitenza o della Riconciliazione) fu istituita da Gesù

Cristo, come Figlio di Dio e Redentore di tutti gli uomini (c.c.C.

1440-1449). Il Verbo, obbediente al Padre, assunse la natura umana

per redimere e salvare il genere umano. Dal primo istante della sua

concezione nel seno purissimo di Maria SS. fino all'ultimo respiro

sul calvario, Egli celebrò la Sua Messa, che offrì al

Padre per espiare i peccati di tutti gli uomini passati, presenti e

futuri. L'opera redentrice di Cristo diventa efficace solo quando a

questa si unisce la cooperazione di ogni singola anima con il

pentimento e la conversione.

Tutte le grazie che Gesù

acquistò durante la sua vita terrena, vengono distribuite ai

singoli uomini, secondo le disposizioni di ciascuno, attraverso il

ministero della Chiesa: attraverso l'azione degli Apostoli e dei

sacerdoti per mezzo della predicazione della Parola di Dio e

dell'amministrazione dei Sacramenti: specialmente del Battesimo e

della Penitenza.

Il potere della Chiesa di rimettere i peccati

1

- Dio solo può rimettere i peccati."Chi può

rimettere i peccati se non Dio solo?"(Mc.2,7). Poiché

Gesù è il Figlio di Dio, Egli dice di se stesso: "Il

Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati"

(Mc. 2,10).

Gesù esercita questo potere divino: "Figliuolo,

ti sono rimessi i tuoi peccati" (Mc. 2,5). Gesù promette

a Pietro e a tutti gli Apostoli il potere di legare e di sciogliere

sulla terra. "E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra

edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non

prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del Regno dei

Cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato

nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà

sciolto nei cieli" (Mt. 16, 18-19). "In verità vi

dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato

anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà

sciolto anche in cielo" (Mt. 18,18).

2 - Gesù in virtù della sua autorità divina,

concede agli Apostoli e ai loro successori il potere di rimettere i

peccati, affinché lo esercitino nel suo nome. "Gesù

disse loro di nuovo: 'Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,

anch'io mando voi '. Dopo aver detto questo alitò su di loro e

disse: 'Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati

saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi'"

(Gv. 20, 21-23).

La remissione dei peccati, compiuta dalla Chiesa

per mezzo dei suoi sacerdoti, è uguale a quella di Cristo, di

Dio e cioè, non una semplice copertura della colpa o un

semplice condono della pena, ma una reale cancellazione del peccato.

Il Concilio di Trento, infatti, dichiarò contro i riformatori

che Cristo diede agli Apostoli e ai loro legittimi successori la

potestà di rimettere e ritenere i peccati, per riconciliare

con Dio i fedeli caduti dopo il Battesimo.

Il potere di perdonare

i peccati comprende non la semplice facoltà di predicare il

vangelo della remissione dei peccati, come spiegavano i riformatori,

ma quella di rimetterli realmente. (Conc. Trid., sesso XIV, C. I DS.

1668, 1703).

3 - La Chiesa ha sempre avuto la coscienza di avere il potere di

rimettere i peccati commessi dopo il Battesimo, anche se nei primi

secoli ha esercitato questo potere con una certa severità. Il

potere della Chiesa di rimettere i peccati è vero: con

l'assoluzione della Chiesa i peccati vengono veramente ed

immediatamente rimessi davanti a Dio. Universale: il potere di

perdonare si estende a tutti i peccati senza eccezione, supposte le

disposizioni del penitente. Esercitato in forma giudiziaria:

l'esercizio del potere di perdonare i peccati è un atto

giudiziario.

Tre sono le esigenze essenziali di un atto

giudiziario:

1 - l'autorità giudiziaria: il sacerdote

confessore;

2 - la cognizione della causa: la manifestazione dei

peccati nella confessione;

3 - la sentenza: l'assoluzione.

Il

giudizio si ha nel rimettere o ritenere i peccati: la sua

applicazione non può essere arbitraria, ma deve conformarsi

alla norma oggettiva della legge di Dio e alle disposizioni del

penitente.

Cenni storici della Confessione Sacramentale

La Chiesa nel corso dei secoli ha esercitato il potere di

rimettere i peccati in diversi modi: la forma concreta, la Penitenza

- Sacramento, ha subito diverse variazioni (c.C.C. 1447).

Tale

evoluzione, piuttosto complessa, si può dividere in tre

periodi:

1) la penitenza antica (dalle origini alla fine del VI

sec.);

2) la penitenza tariffata (dal sec. VII alla fine del sec.

XII);

3) la penitenza attuale (dal sec. XIII ai nostri

giorni).

Esaminiamo questi tre momenti.

1) La penitenza antica(Dalle origini alla fine

del sec. VI)

Nella Chiesa il cristiano che ha peccato gravemente dopo il

Battesimo conserva la possibilità di fare penitenza (che si

chiama "antica" o "pubblica" o “canonica"

o "ufficiale" o anche "ecclesiastica") e di

ottenere il perdono.

I peccati veniali si possono cancellare

privatamente con preghiere ed opere buone. Anche nei primi tempi non

sono rari i peccati gravi fra i cristiani. La fonte di queste liste

di peccati si trova negli elenchi neotestamentari e negli scritti dei

Padri Apostolici: impurità, specialmente adulterio e

fornicazione, omicidio, aborto, apostasia, idolatria, magia, furto,

ubriachezza, ecc.

Per tutti questi peccati, senza alcuna

eccezione, la Chiesa ha sempre concesso il perdono e combattuto gli

eretici (Montano, Novaziano, ecc.), che lo negavano per i più

gravi: omicidio, adulterio e apostasia. Non esistono peccati

irremissibili. Anche ai "Lapsi" (cristiani che durante le

persecuzioni, per timore, avevano prestato culto agli dei), seppure

con prudenza - per la delicata e difficile situazione del momento -

veniva concesso il perdono. E' opportuno ora chiarire alcune

espressioni neo testamentarie.

Il peccato contro lo Spirito Santo: in Mt. 12, 31 32.

Gesù dice che non sarà perdonato il peccato contro lo

Spirito Santo. Il peccato contro lo Spirito Santo è il peccato

di colui che si ostina nel male ed è sordo alla voce dello

Spirito Santo, che lo chiama alla conversione. Tale peccato non sarà

perdonato non perché Dio non voglia perdonarlo, ma perché

il peccatore non vuole chiedere il perdono e rifiuta ogni via di

salvezza.

Il peccato di apostasia: in S. Paolo, Ebr. 6, 4-6.

L'Apostolo dice che è impossibile che si rinnovino un'altra

volta con la penitenza coloro che sono caduti nel peccato di

apostasia.

Secondo il pensiero degli esegeti e dei teologi

quell'"impossibile" ha il senso dell'impossibilità

morale e sta per "difficilissimo", dal momento che essi

hanno disprezzato tante grazie divine, cadendo pertanto nel peccato

contro lo Spirito Santo, visto sopra.

Il peccato che" conduce alla morte": in 1 Gv.

5,16. Secondo S. Giovanni il peccato che conduce alla morte è

il peccato di colui che non ha la fede. Spiega quanto detto con altre

espressioni: "Chi crede in me ha la vita eterna" (Gv.

6,47)."Chi non crede è già condannato" (Gv.

3,18).

E' il peccato dell'infedeltà, di colui che non vuol

credere e quindi diventa il peccato contro lo Spirito Santo, come

sopra.

Continuiamo ad analizzare l'iter della penitenza antica.

Diciamo subito: è molto duro, lungo e penoso.

Il cristiano, reo di peccati gravi, commessi dopo il Battesimo,

per riconciliarsi con Dio e con la Chiesa, deve entrare nella

penitenza canonica, l'iter della quale è il seguente.

Il

peccatore contrito si iscrive nella lista dei penitenti; viene

separato dalla "communio" con la Chiesa ed escluso dalla

partecipazione eucaristica. Fa la sua confessione segreta al Vescovo,

il quale gli impone gli atti di penitenza da compiere, . che,

ordinariamente, sono: la preghiera prolungata, il portare il cilicio,

il piangere i propri peccati, il digiuno, le elemosine ai poveri, il

prostrarsi a terra, il vestire poveramente, il raccomandarsi alla

preghiera dei sacerdoti e dei fedeli, ecc. Tali atti penitenziali

devono essere compiuti in pubblico, ecco perché questa

penitenza si chiama pubblica.

Dovrà però esprimere i

sentimenti di un pentimento interiore. Queste pratiche penitenziali,

in un primo momento, si svolgono fuori dal portico del tempio, in

seguito il penitente potrà partecipare in chiesa

all'Eucarestia, però solo fino alla liturgia dei

catecumeni.

La durata della penitenza pubblica dipende dalla

gravità e quantità dei peccati commessi e confessati;

si parla anche di due, cinque, sette, dieci e più anni. Il

rito della penitenza pubblica iniziava con la Quaresima e i penitenti

che avevano concluso il loro iter penitenziale venivano riconciliati

solennemente dal Vescovo il Giovedì (o venerdì) Santo

con una preghiera deprecativa. La formula iudicativa (cioè,

"io ti assolvo") si troverà solo verso il 1250. Il

riconciliato riceveva il perdono dei propri peccati da parte di Dio,

la pace della Chiesa e poteva accedere al banchetto eucaristico. La

penitenza pubblica non si poteva ripetere,secondo il principio: "Come

vi è un solo Battesimo, così vi è una sola

Penitenza".

I recidivi però che ricadevano in peccati

gravi dopo la penitenza canonica non erano abbandonati dalla Chiesa:

in punto di morte essa concedeva loro l'assoluzione privata e il

viatico. Inoltre, quando per qualche ragione non era possibile

praticare la penitenza pubblica, si poteva, sempre privatamente,

ottenere il perdono dei peccati gravi con il dolore perfetto.

Il

peccatore, dopo la riconciliazione, rimaneva segnato per tutta la

vita: non poteva sposarsi o risposarsi, vivere una vita coniugale,

prestare servizio negli uffici amministrativi o nell'esercito,

entrare nello stato ecclesiastico, ecc.

Stando così le

cose la penitenza antica rimaneva inaccessibile ai giovani, a tutti

quelli che non erano nella possibilità di soddisfare alle

condizioni richieste e a tutti quelli che temevano, per l'avvenire,

una ricaduta. Erano esclusi anche i chierici per la condizione del

loro stato. Di fatto, i fedeli fuggivano la penitenza e si facevano

riconciliare solo in punto di morte, per cui l'assoluzione nei primi

secoli era diventata il sacramento dei moribondi.

Per questi si

usava un procedimento penitenziale straordinario. Si imponeva la

penitenza al malato grave, non richiedendo nessun tirocinio

nell'ordine dei penitenti, e si concedeva subito la riconciliazione

privata e il viatico. Se poi l'ammalato guariva, doveva compiere

l'iter penitenziale comune e, alla fine, riceveva la riconciliazione

solenne. Oltre alla penitenza ufficiale, altri due mezzi potevano

procurare ai peccatori il perdono dei peccati gravi commessi dopo il

battesimo: la professione monastica (entrare in religione) o farsi

conversi. Questi ultimi potevano continuare ad attendere alle solite

occupazioni nel mondo: l'essenziale era che conducessero una vita

mortificata, esercitando la castità perfetta. Si potevano

assimilare ad una specie di terzo ordine religioso. L'abbracciare la

vita monastica o farsi conversi significava ricevere un "Secondo

Battesimo".

2) La penitenza tariffata (dal sec. VII al sec. XII)

Tale penitenza ha origine nei monasteri d'Irlanda,d'Inghilterra o

di Scozia verso la fine del Sec. VI. Essa consiste nella tassazione

precisa delle colpe: per ogni peccato è stabilita una

penitenza ben determinata. Le tasse penitenziali, più o meno

severe, sono le seguenti: mortificazioni corporali, veglie

prolungate, recita di preghiera, specialmente di salmi, digiuni di

diversi giorni o addirittura di qualche anno, elemosine da dare alla

Chiesa o ai poveri, pellegrinaggio alla tomba di qualche santo, ecc.

Esistevano anche le equivalenze penitenziali: certe penitenze si

potevano commutare con denaro o con Sante Messe da far celebrare.

Queste tariffe penitenziali sono conservate nei libri, detti

"Penitenziali"; le tariffe variano a seconda dei libri

penitenziali. I più celebri sono: Penitenziale di Vinniano

(sec. VI), di S. Colombano (+615), di Commeano (sec. VII), di Teodoro

(690-740), di Beda Venerabile (+735). Nel sec. VIII i missionari,

venuti dalle isole sopra ricordate e soprattutto S. Colombano e i

suoi discepoli, hanno trasportato sul continente con i Penitenziali

anche la relativa prassi penitenziale.

Il peccatore va dal

confessore ogni volta che ha peccato e fa la sua confessione

dettagliata oppure il confessore interroga il penitente seguendo il

penitenziale che ha tra mano, impone le relative penitenze stabilite,

che si addizionano secondo il numero e la gravità dei peccati

commessi. Il penitente si ritira; compie le penitenze imposte e

ritorna una seconda volta presso il suo confessore per ricevere

l'assoluzione.

Questo termine finisce per sostituire quello antico

di riconciliazione. Quando il peccatore è ammalato, o secondo

i termini di certi penitenziali, talmente rozzo e grossolano da non

capire, oppure quando la strada è troppo lunga o la stagione è

rigida, il confessore, dopo la confessione, recita subito le

preghiere dell'assoluzione. A questo tipo di penitenza possono

accedere laici e chierici. Tale prassi penitenziale andò pian

piano diffondendosi per tutta la Chiesa occidentale. Nel periodo

carolingio (nell' 800) viene in uso un'altra prassi: per un peccato

grave pubblico, che ha recato scandalo: penitenza pubblica, secondo

il modo antico; per un peccato grave occulto( penitenza segreta, cioè

compiuta seguendo il sistema della penitenza tariffata. La penitenza

pubblica antica va lentamente scomparendo.

3) La penitenza attuale (dal sec. XIII ai nostri

giorni)

La penitenza antica, come si è visto, è

difficile a praticarsi e pochi sono quelli che la utilizzano, per cui

rapidamente si diffonde la penitenza tariffata privata alla quale uno

può ricorrere tante volte quante ha peccato. Inoltre a questa

tutti possono accedere, laici e chierici. Nel sistema tariffato la

confessione o accusa delle colpe, ha il significato di un mezzo

indispensabile per permettere la tassazione, ma solo un mezzo, in

quanto l'espiazione rimaneva l'essenziale. Da questo modo di pensare

si passa lentamente a considerare la confessione o accusa delle

colpe, un atto di espiazione 'in quanto rappresenta una vergogna, un

atto di umiliazione, per cui si ha un' altra modifica nel processo

penitenziale. Con la confessione l'espiazione (insieme con la

penitenza imposta da compiere accettata), è già

compiuta, almeno in parte, e pertanto non c'è più

motivo per procrastinare il perdono e l'assoluzione. I rimanenti atti

penitenziali imposti dal confessore si possono fare in un secondo

momento.

Per seguire questo metodo penitenziale, si rendono utili

dei libri detti: "Summae casuum" (o "Summae

Confessorum"), che sono brevi manuali, teoretici e pratici, con

la soluzione di casi di coscienza e con diretti ve asceti che

destinate ai sacerdoti addetti alla confessione sacramentale. La

prima di queste "Summulae" è di S. Raimondo de

Penafort (1175-1275). Usando questo processo penitenziale la

confessione non solo è permessa una volta solo in vita, come

per la penitenza pubblica antica, ma, addirittura, viene consigliata:

due o tre volte all'anno (Natale, Pasqua e Pentecoste) o anche più

spesso, finché si arriva al Concilio Lateranense IV (1215),

che stabilisce la seguente norma: "Ogni fedele dell'uno o

dell'altro sesso, raggiunto l'uso della ragione, confessi fedelmente

i suoi peccati al suo sacerdote, almeno una volta l'anno e procuri di

compiere la penitenza che gli è stata imposta..." (Conc.

Lat: IV, DS. 812). La penitenza in questo periodo viene studiata da

celebri teologi, le conclusioni dei quali serviranno per le

Definizioni Dogmatiche del Concilio di Trento. (Cfr. Conc. Trid.,

Sesso XIV, DS. 1667-1692 e 1701-1715). Noi, attualmente, usiamo le

norme della confessione sacramentale fissate da quel Concilio.

Solo

ultimamente la Sacra Congregazione per il Culto Divino, in ossequio

al mandato ricevuto dal Concilio Vaticano II, il 2 dicembre 1973 ha

pubblicato il nuovo "Ordo Paenitentiae" per facilitare ai

fedeli la comprensione della natura e dell'efficacia della

confessione sacramentale. Questo nuovo "Ordo" stabilisce

tre nuovi modi per il rito del Sacramento della Penitenza.

1 - Il

Rito per la riconciliazione dei singoli penitenti.

2 - Il Rito

per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e

assoluzione individuale.

3 - Il Rito per la riconciliazione di più

penitenti con la confessione e assoluzione generale, secondo le norme

stabilite dai cann. 961-963 del Codice di diritto canonico.

Queste innovazioni, che spiegheremo più avanti, sono

chiarificatrici del Sacramento e si attengono alla dottrina insegnata

dal Concilio di Trento. Concludendo, ci sembra di dover dire che nel

considerare le varie fasi dell'evoluzione del Sacramento della

Penitenza lungo il corso dei secoli, forse siamo stati turbati da

qualche perplessità. Come mai la Chiesa si è

manifestata, specialmente nei primi tempi, così severa nel

rimettere ai fedeli pentiti i peccati gravi, commessi dopo il

Battesimo, e, in seguito, ha modificato la sua prassi, adottando un

atteggiamento di maggior indulgenza? La spiegazione trova un

fondamento nel progressivo approfondimento dogmatico delle parole di

Gesù: "Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre vi

manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi

farà ricordare tutto quello che io vi ho detto" (Gv.

14,26). La definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione di Maria

(Pio IX, 8 dicembre 1854) e quella della sua gloriosa Assunzione al

Cielo in anima e corpo (Pio XII, I novembre 1950) sono chiari esempi

di progresso dogmatico nella Chiesa.

6) La Celebrazione della Confessione Sacramentale

Per l'amministrazione del Sacramento della Penitenza la Sacra

Congregazione per il Culto Divino ha preparato l' "Ordo

Paenitentiae", pubblicato il 2 dicembre 1973 (Traduzione

italiana: "Rito della Penitenza" della Conferenza

Episcopale Italiana - c.E.I. - del 21 aprile 1974).

In questo sono

previsti tre riti per la sua celebrazione:

1) rito per la

riconciliazione dei singoli fedeli;

2) rito per la riconciliazione

di più penitenti con la confessione e l'assoluzione

individuale;

3) rito per la riconciliazione di più

penitenti con la confessione e l'assoluzione generale (C.C.C. 1480

1484). Esaminiamo i tre riti.

1) Rito per la riconciliazione dei singoli penitenti

("Rito della Penitenza" pp. 41-52)

"La confessione individuale e integra e l'assoluzione,

costituiscono l'unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole

di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa;

solamente una impossibilità fisica o morale scusa da una tale

confessione, nel qual caso la riconciliazione si può ottenere

anche in altri modi" (Can. 960).

1 - "Il luogo proprio per ricevere la Confessione

'Sacramentale è la Chiesa e l'oratorio" (Can. 964, par.

1).

2 - La sede per le confessioni è il confessionale con o

senza grata. Si deve dare al fedele la possibilità di

scegliere.

La Conferenza Episcopale può stabilire che le

confessioni si ricevano in sacrestia o in un luogo apposito

(Penitenzieria), nel quale siano più facili il dialogo e il

rapporto personale (Cfr. can. 964 par. 2).

Per una giusta causa le

confessioni possono essere ricevute anche fuori dai suddetti

ambienti, senza alcuna distinzione fra uomini e donne, (Cfr. 964,

par. 3), purché siano luoghi adatti e dignitosi per un

sacramento.

3 - Il tempo per la Confessione Sacramentale è

libero: questa si può fare in qualsiasi giorno e ora. Conviene

però che i fedeli conoscano il giorno e l'ora in cui il

sacerdote è disponibile per l'esercizio di questo ministero.

E' opportuno che i fedeli si confessino - secondo le possibilità

- fuori della celebrazione. della Messa e, preferibilmente, in ore

stabilite. E' bene accostarsi al Sacramento della Penitenza in

occasione delle feste più solenni dell'anno liturgico e

specialmente in Quaresima e a Pasqua. Possibilmente non si lasci

passare il mese. Quando però è stato commesso qualche

peccato grave: ci si penta subito e quanto prima ci si accosti alla

Confessione Sacramentale. "Ogni fedele, raggiunta 1'età

della discrezione, è tenuto all'obbligo di confessare

fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta all'anno"

(Can. 989).

4 - La veste liturgica per il sacerdote, nella

confessione individuale in luogo sacro, è la stola di colore

violaceo.

5 - L'inizio del rito della Confessione Sacramentale si

ha quando il confessore con un saluto cristiano, per esempio "Sia

lodato Gesù Cristo", R. "Sempre sia lodato",

accoglie il penitente con il quale fa il segno della Croce: "Nel

nome del Padre e del Figlio + e dello Spirito Santo. Amen".

Quindi il sacerdote chiederà a quanto tempo risale l'ultima

confessione e inviterà il penitente all'accusa delle colpe

commesse: se ne ravvisa il caso, il sacerdote aiuterà il

fedele con chiara delicatezza, per l'integrità della

confessione.

Terminata l'accusa, il confessore farà un'esortazione,

breve o lunga secondo la necessità (tenendo presente la

quantità di coloro che attendono), con consigli idonei che

abbiano relazione con i peccati confessati e che preparino il

penitente alla contrizione e a ricevere il perdono del Signore.

Quindi gli imporrà la soddisfazione (leggera per peccati

veniali e grave per peccati mortali) e, dopo che avrà

accettato la penitenza, lo esorterà a manifestare il suo

pentimento con un "atto di dolore" che potrebbe essere

espresso con la seguente formula (o con qualche altra simile): "Mio

Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché

peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché

ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni

cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più

e di fuggire le occasioni prossime di peccato, Signore, misericordia,

perdonami". Può essere recitata qualsiasi altra formula

di pentimento, purché sia, più che di parole, di

sentimenti di dolore dei peccati commessi e confessati. A questo

punto il sacerdote pronuncerà la formula dell'assoluzione:

"Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il

mondo nella morte e risurrezione del Suo Figlio, e ha effuso lo

Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il

ministero della Chiesa, il perdono e la pace.

E io ti assolvo dai

tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio + e dello Spirito Santo"

R. "Amen". Dopo l'assoluzione il sacerdote congederà

il penitente con il seguente saluto (o altro simile): "Va in

pace! Sia lodato Gesù Cristo" R. "Sempre sia

lodato".

6 - L'assoluzione dalla censura

Quando il

sacerdote, a norma del diritto, assolve un penitente da qualche

censura nel Sacramento della Penitenza, basta che il confessore

intenda assolvere anche da questi peccati riservati il penitente ben

disposto. Quando invece assolve un penitente dalla censura fuori del

Sacramento della penitenza, userà la seguente formula:

"In

forza del potere a me concesso, io ti assolvo dal vincolo di

scomunica (o sospensione o interdetto), nel nome del Padre e del

Figlio + e dello Spirito Santo" R. "Amen".

7 - La

dispensa dall'irregolarità

Il sacerdote che, a norma del

diritto, dispensa il penitente, incorso in qualche irregolarità,

sia in confessione, dopo l'assoluzione, sia fuori dal sacramento

della penitenza, dice: "In forza del potere a me concesso, io ti

dispenso dall'irregolarità in cui sei incorso. Nel nome del

Padre e del Figlio + e dello Spirito Santo" R. "Amen".

8

- Rito abbreviato

I - Quando una necessità pastorale lo

richiede, il sacerdote può omettere o abbreviare alcune parti

del rito, purché siano sempre conservate integre: la

confessione dei peccati e l'accettazione della soddisfazione,

l'invito alla contrizione e la formula dell' assoluzione e quella del

congedo.

II - In caso di pericolo di morte imminente, basta che il

sacerdote pronunzi le parole essenziali dell'assoluzione, cioè:

"lo ti (vi) assolvo dai tuoi (vostri) peccati, nel nome del

Padre e del Figlio + e dello Spirito Santo". R. "Amen".

2) Rito per la riconciliazione di più penitenti con

la confessione e l'assoluzione individuale ("Rito della

Penitenza" pp. 53-95)

Quando più penitenti si

riuniscono per la confessione sacramentale, è bene che si

preparino insieme con una celebrazione della Parola di Dio. La

preparazione si svolge come segue.

1 - Riti iniziali

Si

incomincia con un canto adatto. Il sacerdote saluta i fedeli:

pronuncia una breve introduzione con indicazioni pratiche e recita

una preghiera. .

2 - Celebrazione della Parola di Dio

Si

proclamano più letture (due o tre), tra l'una e l'altra si

inseriscono un salmo o un altro canto adatto o una pausa di silenzio.

Se si sceglierà una sola lettura, è bene trarla dal

Vangelo. Il criterio di scelta dovrà tenere presente il tema

della conversione, del mistero della riconciliazione e del giudizio

di Dio sul bene e sul male operato dagli uomini. Tali temi serviranno

per preparare i fedeli all' esame di coscienza.

3 -

L'omelia

L'omelia deve prendere lo spunto e portare i fedeli

all'esame di coscienza e al pentimento, mettendo in rilievo:

I -

l'infinita misericordia di Dio;

II - la necessità della

penitenza interiore;

III - l'aspetto sociale della grazia e del

peccato;

IV - l'impegno della nostra soddisfazione personale.

4

- Esame di coscienza

Terminata l'omelia, è opportuno

lasciare una pausa di silenzio, perché ciascuno faccia il suo

esame di coscienza, oppure si possono intercalare alcune brevi frasi

per suggerire ai fedeli spunti di ricerca dei propri peccati. E'

chiaro che in questi esami di coscienza bisogna tener presente l'età

e la condizione dei fedeli presenti.

5 - Confessione generale dei

peccati

All'invito del sacerdote, tutti insieme recitano la

formula della confessione generale e, quindi, la preghiera litanica e

alla fine si dice il "Padre nostro".

6 - Confessione e

assoluzione individuale

A questo punto i sacerdoti si

distribuiscono nei luoghi predisposti e ascoltano la confessione dei

penitenti, fanno loro un'opportuna esortazione e impongono la

penitenza da compiere. Dopo che il fedele ha accettato la

soddisfazione, il confessore pronuncia la formula dell'assoluzione

come per un singolo penitente, come visto sopra.

7 -

Ringraziamento

Terminate le confessioni, i sacerdoti ritornano in

presbiterio. Colui che presiede invita tutti a ringraziare. il

Signore con un salmo, un inno o una preghiera litanica e, infine,

recita una preghiera a onore e a lode di Dio.

8 - Rito di

conclusione

Il sacerdote benedice i presenti e congeda l'assemblea

con il saluto: "Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace ".

R. "Rendiamo grazie a Dio ".

3) Rito per la riconciliazione di più penitenti con

la confessione e l'assoluzione generale ("Rito della

Penitenza" pp. 97-100)

Disciplina dell'assoluzione

generale

Per particolari circostanze, talvolta, è lecito o

addirittura necessario impartire l'assoluzione in forma collettiva a

più penitenti, senza la previa confessione individuale. Si

potrà far questo solo nei casi previsti dal Codice di Diritto

Canonico (Cfr. cann. 961-963).

Esaminiamo tali casi.

1- Quando sia imminente un pericolo di morte ed il sacerdote o i

sacerdoti a disposizione non abbiano il tempo sufficiente per

ascoltare le confessioni dei singoli penitenti (Cfr. Can. 961, par.

1, n. 1).

2 - Quando vi sia una grave necessità.

Esiste

la grave necessità quando simultaneamente i verificano le

seguenti circostanze:

I - elevato numero di penitenti;

II -

scarso numero di confessori, che possono ascoltare, come si conviene,

le confessioni dei singoli, entro un tempo conveniente;

III - si

richiede inoltre che questi penitenti, senza loro colpa, debbano per

lungo tempo (cioè almeno per un anno (Cfr. can. 920, par. I)

rimanere privi della grazia sacramentale o della S. Comunione. Questo

può avvenire, soprattutto, nelle terre di missione, dove i

fedeli sono visitati dal sacerdote rarissimamente e dove c'è

grande scarsità di mezzi di comunicazione per andare a

confessarsi.

Non si considera poi grave necessità, quando

non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione

di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi in

occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio, perché

ordinariamente questi penitenti,. volendolo, possono accostarsi alla

confessione, in un tempo relativamente breve, e cioè, molto

tempo prima di un anno. (Cfr. can. 961, par. 1, n. 2).

3 -

Giudizio riservato al Vescovo Spetta al Vescovo diocesano,

nell'ambito della sua diocesi, giudicare se ricorrano le condizioni

richieste di vera necessità, tenuto però conto dei

criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale.

La Conferenza Episcopale Italiana ha dichiarato che, attualmente, in

Italia non si verificano casi di necessità tali da autorizzare

l'assoluzione generale; non è permesso ai sacerdoti l'uso di

questa terza forma di riconciliazione, eccetto nel pericolo di morte.

(Cfr. Can. 961, par. 2 e anche Istr. "Sacramentum Paenitentiae"

della S.c. per la Dottrina della Fede del 16 giugno 1972).

4) Rito dell'assoluzione generale

Constatata

l'esistenza delle circostanze richieste per dare l'assoluzione

generale, si procede al relativo

rito. Tale celebrazione si svolge

come quella per più penitenti con la confessione e

l'assoluzione individuale, con le seguenti varianti. Terminata

l'omelia o nel corso della stessa, si avvertano i fedeli, desiderosi

di ricevere l'assoluzione generale, che vi si dispongano a dovere.

Ognuno si penta dei peccati commessi, proponga di evitarli, intenda

riparare gli scandali e i danni eventualmente provocati, e si impegni

inoltre a confessare a tempo debito (nella prima confessione

individuale) i singoli peccati gravi, di cui al momento non può

fare l'accusa. Venga infine proposta una soddisfazione, che tutti

dovranno accettare e compiere. (Cfr. Can. 962, par. 1).

"...Colui

al quale sono rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione

generale, si accosti quanto prima, offrendosene l'occasione, alla

confessione individuale, prima che abbia a ricevere un'altra

assoluzione generale, a meno che non sopraggiunga una giusta causa"

(Can. 963).

5) Confessione generale

Il sacerdote rivolge

ai fedeli l'invito con queste parole o con altre simili.

"Coloro

che desiderano ricevere l'assoluzione sacramentale, (indichino un

segno) si inginocchino e si accusino di tutti i loro peccati

recitando la formula di confessione generale": per esempio

"Confesso a Dio". Si faccia una preghiera litanica o un

canto adatto e alla fine si aggiunga sempre il "Padre

nostro".

6) Assoluzione generale

Il

sacerdote impartisce l'assoluzione generale ai penitenti che hanno

manifestato il segno con la seguente formula: "Dio, Padre di

misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e

risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per la

remissione dei peccati, vi conceda, mediante il ministero della

Chiesa, il perdono e la pace.

E io vi assolvo dai vostri peccati,

nel nome del Padre e del Figlio + e dello Spirito Santo". R.

"Amen ".

7) Ringraziamento e

conclusione

Terminata l'assoluzione, il sacerdote invita

i presenti a ringraziare il Signore per la sua misericordia e,

dopo

un canto adatto, omessa l'orazione conclusiva, benedice il popolo e

lo congeda con il saluto: "Il Signore vi ha perdonato. Andate in

pace". R. "Rendiamo grazie a Dio".

8) Rito

abbreviato

Tale rito si può opportunamente

abbreviare in caso di urgenza e si svolge nel seguente modo.

Dopo

una breve lettura biblica, si fa il solito avvertimento di

preparazione, si impone la soddisfazione, si

invitano i penitenti

alla confessione generale con la recita del "Confesso a Dio"

per esempio, e il sacerdote impartisce l'assoluzione generale come

sopra visto.

Il penitente che vuole fare una buona Confessione

Sacramentale

Per fare una buona Confessione Sacramentale si richiedono cinque

atti:

l) Esame di coscienza

2) Dolore dei peccati commessi

3)

Proponimento di non più commetterli

4) Confessione dei

peccati

5) Soddisfazione

7) Preparazione alla Confessione

Il

penitente incominci con una preghiera. Per esempio "Illumina, o

Signore, la mia mente, affinché possa conoscere il numero e la

gravità dei miei peccati; dammi la grazia di detestarli, per

ottenere da Te misericordia e perdono" .E' opportuna una breve

meditazione su qualche passo del Vangelo. Per esempio: la porta

stretta (Le. 13, 22-30); la parabola della pecorella smarrita (Le.

15,1-7); la parabola della dramma perduta (Le. 15,9-10); la parabola

del figlio prodigo (Le. 15,11-32); la parabola del servo infedele (ML

18,21-35); la parabola del banchetto nuziale (ML 22,1-14); il buon

ladrone (Le. 23, 39-43).

1) Esame di coscienza

L'esame di coscienza è

una diligente ricerca dei propri peccati.

Si pensi alle colpe

commesse: si individuino prima di tutto i peccati mortali se ci sono,

e si passi poi ai veniali.

L'esame dovrà partire

dall'ultima confessione ben fatta, richiamando alla mente i peccati

commessi in pensieri, parole, opere ed omissioni, passando in

rassegna:

1 - I dieci comandamenti;

2 - Il comandamento dell'amor del

prossimo;

3 - I precetti della Chiesa;

4 - I sette vizi

capitali;

5 - I doveri del proprio stato.

Per facilitare

l'esame di coscienza, ci viene proposta una serie di domande.

Doveri verso Dio

- Hai fatto sempre bene le tue

confessioni passate?

- Hai ricevuto la S. Comunione con la

certezza di essere in peccato mortale senza prima esserti

confessato?

- Hai dubitato (o peggio negato), volontariamente, di

qualche verità della fede?

- Hai accettato dottrine

condannate dalla Chiesa: divorzio, aborto, eutanasia, ecc.?

- Hai

votato per partiti o candidati contrari ai principi cristiani e alla

Chiesa?

- Hai avuto vergogna di professare la tua fede cristiana

cattolica?

- Hai mancato di rispetto a luoghi, persone o cose

sacre?

- Hai prestato fede alla superstizione, agli scongiuri,

agli indovini, ai cartomanti, alle sedute spiritiche?

- Hai

recitato con devozione le preghiere del mattino e della sera?

-

Hai pregato male?

- Hai trascurato di istruirti nelle verità

della fede?

- Hai bestemmiato il nome di Dio, della Vergine o dei

Santi?

- Hai nominato invano o con poco rispetto il loro nome?

-

Hai fatto dei voti senza mantenerli?

- Hai giurato per cose da

paco, o peggio, hai giurato il falso?

- Hai violato i segreti

ricevuti?

- Hai partecipato alla domenica e nelle feste di

precetto alla S. Messa non intera, l'hai perduta senza alcun grave

motivo, ma per negligenza o pigrizia o cattiva volontà?

-

Hai lavorato in tali giorni senza un vero e grave motivo?

Doveri verso il prossimo e verso noi stessi

- Hai

donato amore, rispetto e obbedienza ai genitori e ai superiori?

-

Hai dato loro gravi dispiaceri?

- Hai compiuto con diligenza i

doveri del tuo stato?

- Hai trattato male i dipendenti?

- Hai

osservato le leggi civili?

- Hai mancato di rispetto verso i

poveri, i bisognosi, gli handicappati, ecc.?

- Hai guidato l'auto

osservando le norme della circolazione stradale?

- Hai odiato

(desiderato il male altrui) il tuo prossimo? - Hai procurato o

favorito l'aborto?

- Hai acconsentito a pensieri, a desideri e a

sguardi impuri (sessuali)?

- Hai letto libri o riviste

indecenti?

- Hai assistito a spettacoli immorali?

- Hai

frequentato compagnie pericolose?

- Hai fatto o ascoltato discorsi

cattivi?

- Hai dato scandalo con il parlare, con il tuo modo di

vestire o in qualche altro modo?

- Hai cercato volontariamente

occasioni prossime di peccato?

- Hai commesso atti impuri: da solo

o in compagnia e con chi?

- Hai impedito in qualche modo la

concezione della prole nell'atto coniugale, se sei sposato?

- Hai

rubato? Il valore era esiguo o elevato?

- Hai restituito quanto

hai rubato o trovato?

- Hai imbrogliato nel vendere, nel comperare

o nel lavoro?

- Hai riparato il danno recato al prossimo?

- Hai

pagato i debiti o dato la giusta mercede agli operai?

- Hai detto

bugie?

- Hai avuto contegni ipocriti o poco trasparenti con il tuo

prossimo?

- Hai pensato o parlato male degli altri?

- Hai

calunniato qualcuno?

- Hai tenuto un contegno superbo, ambizioso,

orgoglioso, vanitoso ed egoista?

- Hai il cuore troppo attaccato

alle cose di questo mondo?

- Hai dimostrato di essere iracondo?

-

Hai rancore verso qualcuno?

- Hai esagerato nel mangiare e nel

bere o, peggio, ti sei ubriacato o drogato?

- Hai fumato troppo?

-

Hai portato invidia verso qualcuno?

- Hai osservato l'astinenza e

il digiuno stabiliti dalla Chiesa?

2) Il dolore dei peccati commessi

Dopo aver

fatto il tuo esame di coscienza, chiedi al Signore la grazia di

sentire un vivo e profondo dolore di tutti i peccati commessi,

specialmente dei mortali, che hanno offeso Dio, il tuo più

grande benefattore, che ti hanno privato della grazia santificante,

che ti hanno fatto perdere il paradiso e meritare l'inferno. Il

dolore è il dispiacere e la detestazione del peccato commesso

con il proposito di non più peccare per l'avvenire.

L'atto

di dolore si compone di tre momenti della volontà:

1 -

volontà contraria all'azione compiuta;

2 - volontà

che detesta (odia) l'azione compiuta;

3 - volontà di non

compiere mai più, in avvenire, l'azione compiuta.

Come si

vede, nel vero atto di dolore è incluso anche il proposito,

del quale parleremo più avanti, data la sua particolare

importanza. Non è necessario che il dolore dei peccati sia

anche sensibile: è sufficiente che esista nella volontà.

Il dolore deve essere:

1 - Interiore: nell'intelletto e nella

volontà.

2 - Soprannaturale: spinto da un motivo

soprannaturale, cioè radicato nella fede.

3 - Universale:

esteso a tutti i peccati mortali commessi. Chi confessa soltanto

peccati veniali deve avere il dolore almeno di uno, affinché

il sacramento non venga amministrato invalidamente e quindi

oggettivamente non diventi un sacrilegio, perché verrebbe a

mancare uno degli elementi che costituiscono la quasi materia.

Il

dolore può essere:

1 - Perfetto (o contrizione) che è

il dispiacere dei peccati commessi, perché sono offesa a Dio,

Uno e Trino, nostro Padre, infinitamente buono e degno di essere

amato sopra ogni cosa. Il dolore perfetto (o contrizione), unito alla

volontà di andare a confessarsi, giustifica il peccatore (gli

concede la grazia santificante e, se muore, si salva), ancora prima

che sia stata fatta realmente la Confessione Sacramentale. Gli rimane

però l'obbligo di manifestare al sacerdote confessore i

peccati mortali commessi. Meditiamo il passo evangelico: "Le

sono rimessi i molti suoi peccati, perché ha amato molto"

(Lc. 7,47).

2 - Imperfetto (o attrizione), che è il

dispiacere dei peccati commessi per il timore dei castighi eterni e

temporali.

Il dolore imperfetto (o attrizione) è

sufficiente per la remissione dei peccati nel Sacramento della

Penitenza. Il dolore perfetto o imperfetto deve coesistere come

attuale, virtuale o almeno abituale al momento del1' assoluzione

sacramentale del sacerdote.

3) Il proponimento (o Proposito)

Chiedi al

Signore che ti conceda la forza di non compiere più i peccati

commessi, specialmente i mortali, se ce ne sono, e, interiormente,

con la tua volontà, decidi in cuor tuo di non commetterli più

in avvenire,evitando non solo i peccati, ma anche le occasioni

prossime che portano ad essi. Il proponimento (o proposito) è

la volontà ferma di non peccare più in avvenire

relativamente ad ogni singola specie dei peccati commessi,

specialmente se mortali.

Il proposito deve essere:

I - Fermo;

2 - Efficace;

3 - Universale.

1 - Fermo, cioè il penitente deve avere la volontà